«Операция "Барбаросса": смысл кампании не ясен», - написал в своём дневнике начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта Франц Гальдер после того, как ознакомился с планом предстоящей войны против СССР. Полной ясности в этом вопросе нет и сегодня, спустя 83 года после начала войны и через 79 лет после разгрома Третьего рейха

© РИА Новости

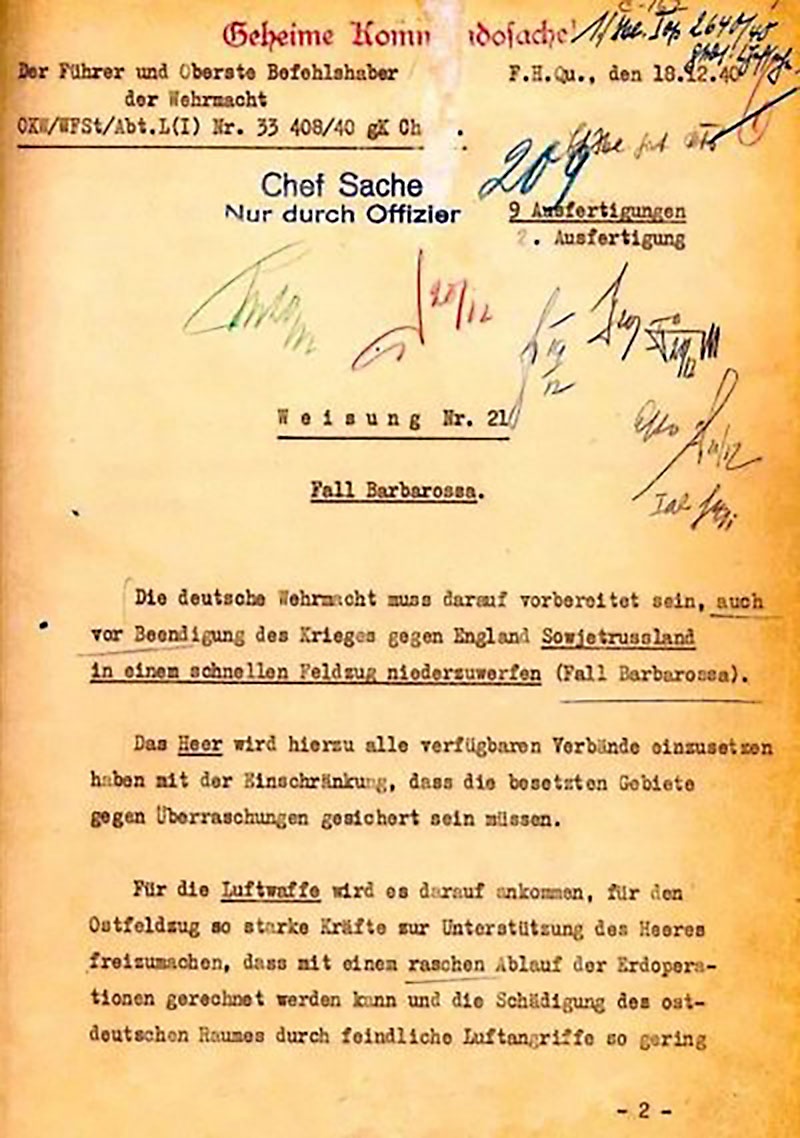

В 1940 году Адольф Гитлер подписал директиву №21, известную под кодовым названием «Барбаросса».

«Путём быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русские военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать налёты на имперскую территорию Германии, - гласила директива №21 (план «Барбаросса»), утверждённая Адольфом Гитлером 18 декабря 1940 года. - Конечной целью операции является создание заградительного барьера против Азиатской России по общей линии Волга - Архангельск».

Поскольку речь шла не о верховьях, а о низовьях Волги, в историю вожделенный рубеж вошёл под уточнённым наименованием: линия «Архангельск - Астрахань», или линия «А-А». Ближе всего к ней немцы, передовые подразделения наступавшей на Кавказ группы армий «А», подошли в сентябре 1942-го. Одна из разведгрупп противника была замечена в 15 километрах от Астрахани - это самая восточная точка продвижения вермахта.

Но ни директива №21, ни какие-либо иные официально утверждённые стратегические планы рейха - ни предыдущие, ни последующие - не дают ответа на вопрос, как Гитлер намеревался завершить войну с Советским Союзом. Это и по сию пору остаётся загадкой. Возможно, ответа не было и у самого Гитлера.

Тонкая некрасная линия

Ясно одно: занятие восточных районов СССР в планы фюрера не входило. Во всяком случае, в планы ближайшие и среднесрочные. Дело тут, конечно, не в умеренности его аппетитов, аппетиты как раз были во всех смыслах безграничными, а в ограниченности военных ресурсов и геополитических приоритетах. Операция «Барбаросса» первоначально рассматривалась вождём Третьего рейха как вспомогательная в войне против Британской империи.

Об этом свидетельствует, в частности, обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу, зачитанное по радио 22 июня 1941 года в 5:30 утра по берлинскому времени рейхсминистром народного просвещения и пропаганды Йозефом Геббельсом. Хотя посвящено оно было, как нетрудно догадаться, начинавшемуся «восточному походу», основные претензии адресовались отнюдь не СССР.

Начал фюрер издалека: «Ещё в 1936 году Черчилль заявил... что Германия снова становится слишком сильной и поэтому её нужно уничтожить... Летом 1939 года Англии показалось, что настал момент начать это вновь задуманное уничтожение с повторения широкомасштабной политики окружения Германии».

К народам России, заверил Гитлер, «никогда немецкий народ не испытывал враждебных чувств». Вся проблема, мол, в «еврейско-большевистских правителях в Москве», которые, вопреки договору о дружбе с Германией, вступили в заговор с «еврейско-англосаксонскими поджигателями войны». Мол, подначиваемая Лондоном Москва всё более нагло и открыто угрожает безопасности рейха, что не оставляет Германии иных возможностей для защиты, кроме нападения.

В конфиденциальном послании Гитлера Муссолини, направленном за день до этого, 21 июня, о целях кампании говорилось хоть и с меньшим пафосом, но примерно то же: «Если бы я даже вынужден был к концу этого года оставить в России 60 или 70 дивизий, то всё же это будет только часть тех сил, которые я должен сейчас постоянно держать на восточной границе. Пусть Англия попробует не сделать выводов из грозных фактов, перед которыми она окажется. Тогда мы сможем, освободив свой тыл, с утроенной силой обрушиться на противника с целью его уничтожения».

Но 60-70 дивизий - очень мощная группировка. Это, к слову, больше, чем понадобилось вермахту для разгрома Польши. Такая численность предполагает, что Гитлер не ждал, что после достижения целей «Барбароссы» противостояние с СССР полностью завершится. Указание на это имеется и в директиве №21: «В случае необходимости последний индустриальный район, остающийся у русских на Урале, можно будет парализовать с помощью авиации».

Правда, вскоре после начала войны с СССР в берлинских штабах пришли к выводу, что одной авиации для разрушения уральских заводов будет недостаточно. Согласно плану, разработанному в июле 1941 года оперативным отделом ставки главного командования сухопутных войск, на Урал предполагалось отправить экспедиционный корпус в составе восьми танковых и четырёх моторизованных дивизий.

«Операцию провести с полным соблюдением внезапности при одновременном выступлении всех четырёх групп, - гласит этот документ. - Её цель - по возможности быстрее достигнуть уральской промышленной области и либо удерживать, если позволит обстановка, захваченное, либо снова отойти после разрушения жизненно важных сооружений специально укомплектованными и обученными для этого отрядами».

В общем, «красной», запретной линия «А-А» для немцев отнюдь не была. В случае необходимости они легко могли её пересечь. Но вот дальше Урала военные планы Гитлера действительно не шли.

О том, что нацисты намеревались сделать с оккупированной частью СССР, имеется масса информации. Это и всем известный план «Ост», и высказывания самого Гитлера.

«Нам... должно быть совершенно ясно, что мы из этих областей никогда уже не уйдём», - говорил он 16 июля 1941 года на совещании с высшим руководством рейха. - В основном дело сводится к тому, чтобы освоить огромный пирог, с тем чтобы мы, во-первых, овладели им, во-вторых, управляли и, в-третьих, эксплуатировали... Самое основное: создание военной державы западнее Урала никогда не должно снова стать на повестку дня, хотя бы нам для этого пришлось воевать сто лет».

Но что всё-таки, по замыслу нацистов, должно было появиться или остаться к востоку от Урала? На этот счёт имеются лишь отрывочные косвенные свидетельства. Одно из них - запись в дневнике Геббельса, сделанная им 19 августа 1941 года под впечатлением от разговора с Гитлером: «Возможно, думает фюрер, наступит момент, когда Сталин попросит у нас мира... Когда я спросил, что он намерен делать тогда, фюрер ответил, что примет просьбу о мире, при условии, конечно, что он получит обширные территориальные гарантии, а большевистская армия будет разгромлена до последней винтовки. Что стало бы тогда с большевизмом, нас не волнует. Большевизм, лишённый Красной Армии, не представляет для нас угрозы. Если он будет отброшен в азиатскую Россию, то может развиваться как угодно, нас это мало интересует».

А вот воспоминания Альберта Шпеера, личного архитектора Гитлера, назначенного им в 1942 году министром вооружения: «В жилом покое фюрера в Бергхофе, в Оберзальцберге, стоял огромный глобус... Со значительным выражением лица один из адъютантов от вермахта указал на небольшую, проведённую карандашом линию - с севера на юг по Уралу. Она была проведена Гитлером в качестве будущей границы разграничения сфер влияния с Японией». По словам Шпеера, линия была прочерчена Гитлером в конце 1940 года - после неудачных переговоров с главой советского правительства Вячеславом Молотовым.

Поделить территорию СССР на двоих с Японией было бы, понятно, идеальным вариантом для Гитлера. Но тот факт, что конечной целью операции в директиве №21 названо «создание заградительного барьера против Азиатской России», говорит о том, что надежды на японцев у фюрера было мало. Да и в разгром большевистской армии «до последней винтовки» он, похоже, слабо верил.

Как вытекает из известной нам гитлеровской «футурологии», он полагал, что после завершения активной фазы войны Советский Союз - то, что от него на тот момент останется, - сохранится как самостоятельное и пусть и ослабленное, но не лишённое совершенно военного потенциала государство. В случае полной демилитаризации «Азиатской России» не нужны были бы ни «заградительный барьер», ни группировка в 70 дивизий, ни военные экспедиции.

Нет, утверждать, что мысли руководителей Третьего рейха никогда не преодолевали Уральский хребет, было бы неверно. Никаких преград для этих шальных мыслей не было. «Само собой, позже мы должны будем заняться и советскими центрами, расположенными за Уралом, в том числе Омском», - говорил, например, фюрер своему министру пропаганды (согласно дневнику последнего) в августе 1941-го.

Но это были именно мысли, а не планы. Неопределённые мечтания. Дальнейший ход войны не позволил им оформиться во что-то более конкретное, прервал полёт стратегической фантазии.

Уже через два месяца, 30 октября 1941 года, Геббельс делает в своём дневнике следующую запись: «Сейчас видно, насколько легкомысленными были прежние представления о том, что задачи восточной кампании уже решены. Теперь мы пожинаем плоды этого. Если удастся отбросить большевиков за Урал, то мы могли бы ограничиться простой обороной. Но об этом, похоже, не может быть и речи в этом году».

Правдивая ложь

Интересный штрих в эту картину добавляет записка наркома государственной безопасности СССР Всеволода Меркулова Сталину, Молотову и Берии о сообщении, полученном из Германии от агента «Лицеиста». Датируется документ 25 мая 1941 года.

Справка

«Лицеист» - молодой латышский журналист Орест Берлинкс, завербованный в 1940 году лично главой берлинской резидентуры НКВД Амаяком Кобуловым. Считался очень ценным агентом, вращающимся в высоких германских политических кругах, но, как впоследствии выяснилось, ещё раньше он был завербован гестапо. Немцы, естественно, использовали двойного агента как канал дезинформации. Но в какой-то мере это можно считать и коммуникационным каналом.

«Берлинкс говорил мне, что ему удалось войти в доверие к Кобулову, что последний рассказывал Берлинксу даже о том, что все доклады он направлял лично Сталину и Молотову, - рассказывал советскому следователю в мае 1947 года бывший сотрудник гестапо Зигфрид Мюллер. - Очевидно, всё это позволило Гитлеру рассматривать Кобулова как удобную возможность для посылки дезинформации в Москву, в связи с чем он лично занимался этим вопросом и материалами, предназначавшимися для передачи Кобулову.

Практика была такой: Риббентроп готовил эти материалы, затем докладывал их Гитлеру и только с его санкции материалы передавались агенту Берлинксу, который и доставлял их Кобулову».

Короче говоря, то, что передавалось из Берлина в Москву через «Лицеиста» было больше, чем просто «деза». Наряду с откровенной дезинформацией вождь Третьего рейха транслировал вождям СССР свою картину мира и своё видение мирового переустройства.

В общем, информация, которую «Лицеист» передавал из Берлина в Москву, была не просто ложной. Наряду с откровенной дезинформацией, вождь Третьего рейха также доносил до лидеров СССР своё видение устройства мира и планы по его изменению.

На этот раз «Лицеист» сообщал следующее: «Война между Советским Союзом и Германией маловероятна... Германские военные силы, собранные на границе, должны показать Советскому Союзу решимость действовать, если её к этому принудят. Гитлер рассчитывает, что Сталин станет в связи с этим более сговорчивым и прекратит всякие интриги против Германии, а главное, даст побольше товаров, особенно нефти».

Никакой связи с реальностью это, разумеется, не имело. Дезинформация чистой воды. Самое интересное - дальше. Если война всё-таки начнётся, то «поражение СССР не подлежит никакому сомнению, - продолжал "Лицеист". - Германский план войны с Советским Союзом разработан самым детальным образом. Максимальный срок войны 6 недель. За это время Германия овладела бы почти всей европейской частью СССР, но правительства в Свердловске не трогала бы. Если Сталину после этого удалось бы спасти социалистический строй в остальной части СССР, то Гитлер этому не мешал бы».

Свердловск был назван не случайно. По данным немецкой разведки, советское правительство предполагало эвакуироваться на Урал, если начало войны для СССР окажется неудачным.

Вряд ли эта перспектива успокоила Сталина. Спасение социалистического строя такой ценой в его планы в любом случае не входило. Такая цена делала крайне маловероятной и сохранение строя, и тем более его власти. Но есть основания считать, что кое-какие территориальные уступки он, что называется, готов был обсуждать.

«Через несколько дней после вероломного нападения фашистской Германии на СССР, примерно числа 25-27 июня 1941 года, я был вызван в служебный кабинет бывшего тогда народного комиссара внутренних дел СССР Берия, - писал в 7 августа 1953 года генерал-лейтенант МВД СССР Павел Судоплатов в объяснительной записке, адресованной советскому правительству (через две недели он был арестован как «пособник Берии»). - Берия сказал мне, что есть решение Советского правительства, согласно которому необходимо неофициальным путём выяснить, на каких условиях Германия согласится прекратить войну против СССР и приостановит наступление немецко-фашистских войск.

Берия объяснил мне, что это решение Советского правительства имеет целью создать условия, позволяющие Советскому правительству сманеврировать и выиграть время для собирания сил».

По словам Судоплатова, Берия поручил ему встретиться с послом Болгарии в СССР Стаменовым, имевшим, по сведениям НКВД, связи с немцами, и задать ему четыре вопроса. Вопросы эти сводились к следующему:

1. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР?

2. Что Германию устроило бы, на каких условиях Германия согласна прекратить войну, что нужно для прекращения войны?

3. Устроит ли немцев передача Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешеек?

4. Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует?

Встреча произошла в ресторане «Арагви». Вопросы были заданы и внимательно выслушаны. Но продолжения не последовало. Неизвестно даже, передал ли Стаменов эти вопросы-предложения немцам. По словам Судоплатова, наблюдение за шифрованной перепиской болгарского посла никаких результатов не дало. Однако он не исключал, что Стаменов «мог сообщить об этой беседе через дипломатическую почту или дипломатическую связь тех посольств и миссий, страны которых к тому времени ещё не участвовали в войне».

Скорее всего, конечно, передал. Едва ли посол страны-союзника Германии мог утаить столь важную информацию от «немецких друзей». А реакции не было по причине явного несовпадения стартовых позиций потенциальных переговорщиков. Уступки, о готовности к которым сигнализировал Кремль, совершенно не отвечали запросам Гитлера, намеревавшегося взять под контроль всю европейскую часть СССР.

Информация, сообщённая Судоплатовым, и по сегодняшним меркам выглядит скандальной, а во времена, когда писалась записка, это был в буквальном смысле убойный компромат. Для всех участников этой истории. Павел Анатольевич, правда, благоразумно свалил всё на низверженного шефа: «Совершенно очевидно, что Берия, тщательно маскируясь, ещё тогда, в 1941 году, в самое тяжёлое время для страны, стал на путь измены...»

Сам Берия подтвердил в ходе следствия, что давал Судоплатову такое задание. С той поправкой, что в переданных им вопросах речь шла только о части Украины и Прибалтики, а прочие регионы страны вообще не упоминались. Однако Лаврентий Павлович категорически отрицал, что инициатива зондажа исходила от него. По его версии, он выполнял указание Сталина, что выглядит, конечно, более правдоподобно, чем судоплатовская интерпретация.

Тем не менее в приговор Берии, вынесенный 23 декабря 1953 года Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР, вошла именно она: «В 1941 году Берия предпринял втайне от Советского правительства попытку установить связь с Гитлером. С этой целью Берия через болгарского посла Стаменова пытался начать переговоры с Гитлером и предлагал уступить гитлеровской Германии Украину, Белоруссию, Прибалтику, Карельский перешеек, Бессарабию, Буковину».

Кстати, вердикт этот до сих пор не отменён. В 2002 году Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации, признав Лаврентия Берию и его сообщников - Всеволода Меркулова, Богдана Кобулова и Сергея Гоглидзе - не подлежащими реабилитации, оставила приговор в отношении них в силе. А стало быть, не опровергнуты и зафиксированные в приговоре факты.

В том числе тот факт, что высшее руководство СССР - как минимум один из представителей этого руководства - пыталось в критический для страны момент начать переговоры с гитлеровской Германией о территориальных уступках. Этот факт, хотя и противоречит канонической версии истории войны, остаётся неоспоримым. Из песни, как говорится, слова не выкинешь.

Альтернативная реальность

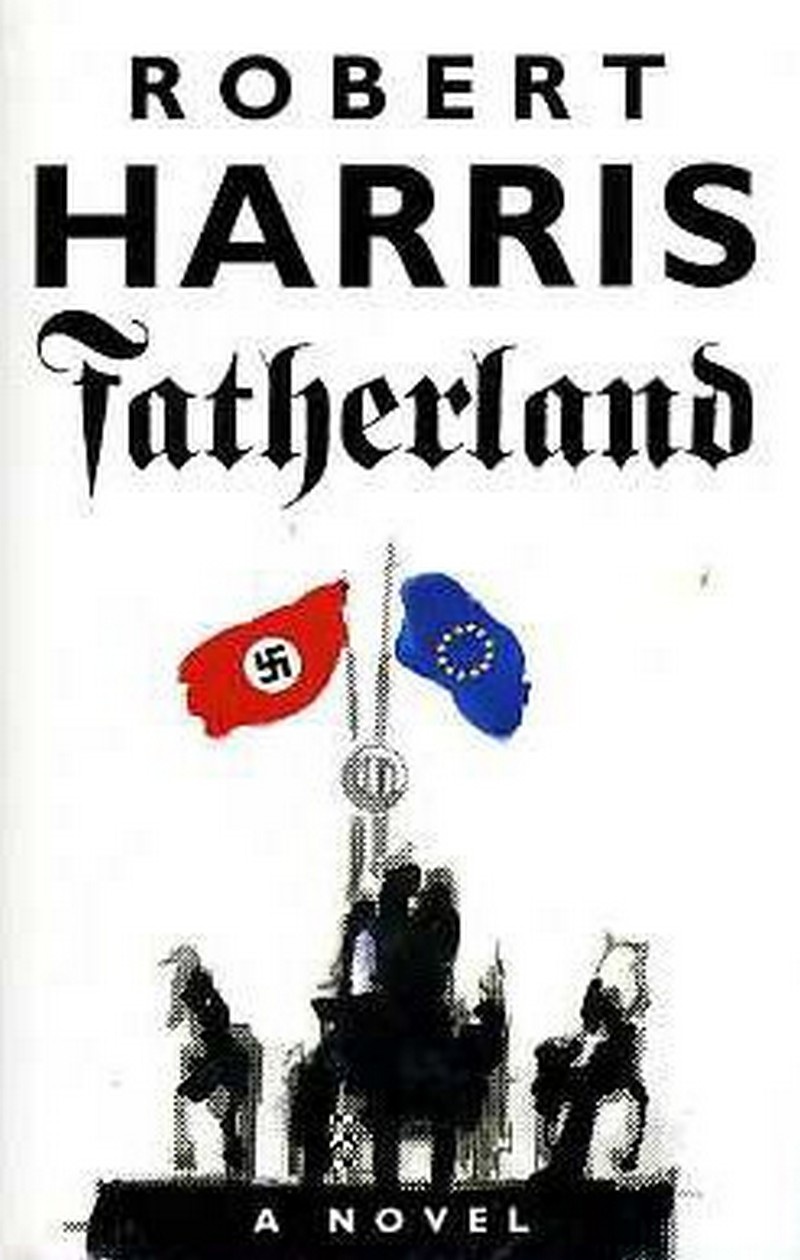

О том, как мог бы выглядеть мир в случае, если бы у Гитлера всё или почти всё получилось, написано достаточно много книг. Этот сюжет - один из излюбленных у авторов, творящих в жанре альтернативной истории. Какие из них считать более, какие менее удачными - вопрос вкуса. Чёткие критерии здесь отсутствуют. Автору этих строк наиболее яркой, целостной и непротиворечивой представляется картина, нарисованная английским писателем Робертом Харрисом в романе «Фатерланд».

Действие произведения происходит в 1964 году. После Второй мировой войны Германия, победившая в этой войне, находится на пике своего могущества. Третий рейх становится мировой ядерной сверхдержавой, но не единственной. Второй гегемон - это не побеждённые Соединённые Штаты Америки, с которыми фюреру пришлось заключить мир в 1946 году («возник ядерный тупик, названный дипломатами "холодной войной"»).

Впрочем, разгром Советского Союза тоже оказался неполным: на восточной границе рейха до сих пор идут жестокие бои. Правда, простые рейхсбюргеры имеют весьма смутное представление об этой бесконечной «войне на Урале». «Мы в Берлине слышим только о победах, - говорит главный герой романа, следователь криминальной полиции Ксавьер Марш, своей подруге, американской журналистке Шарлет Мэгуайр. - Однако вермахт вынужден доставлять гробы домой с уральского фронта по ночам в специальных поездах, чтобы никто не видел, сколько оттуда прибывает покойников».

В ответ американка делится своей информацией: «Люфтваффе день за днём бомбит русские города, но русские продолжают наносить ответные удары. Вы не можете победить, потому что им некуда деваться. А применить ядерное оружие вы не осмелитесь, потому что боитесь нашего возмездия, ведь тогда весь мир взлетит на воздух».

Перелом в Мировой войне, согласно этой альтернативной версии истории, произошёл в 1943 году. «Летнее наступление вермахта годом раньше отрезало Москву от Кавказа, Красную армию от нефтепромыслов Баку, - вспоминает главный герой "Фатерланда" постулаты официальной нацистской историографии. - Сталинская военная машина просто остановилась из-за отсутствия горючего... Мир с англичанами в сорок четвёртом... Англию голодом заставили сдаться. Черчилль и его банда поджигателей войны бежали в Канаду».

Часто можно слышать, что история не имеет сослагательного наклонения. Отчасти с этим можно согласиться: прошлое действительно не изменить. Но нередко эта формула понимается как предопределённость, неизбежность, безальтернативность случившегося в прошлом. И вот это уже категорически неверно. А для тех, кто сражался и победил в той войне, пожалуй, даже оскорбительно. Чего стоит победа в такой войне, в которой, как ни воюй, противник всё равно обречён на поражение?

Нет, мрачные картины мира под свастикой, созданные воображением Роберта Харриса и других мастеров этого жанра, - не праздный беспочвенный вымысел. Ничто не было предопределено, альтернативы Победе были. Но это не умаляет, а лишь подчёркивает её значимость.