Ольга Любимова

Сашка (артист Савелий Виноградов) и Алексей Максимович (артист Руслан Зубайраев) в спектакле «Лёгкий человек».казанский ТЮЗ

Премьера спектакля-променада «Лёгкий человек» (12+) состоялась в Казани. Действие разворачивается прямо на казанских улицах - по маршруту от Дома актёра до музея Горького и Шаляпина.

Почему для спектакля необязательны занавес, рампа, театральный зал, что такое современная пьеса и как научиться мыслить, в интервью «АиФ-Казань» рассказал главный режиссёр Казанского театра юного зрителя Радион Букаев.

Не бывает хороших и плохих

Ольга Любимова, «АиФ-Казань»: Радион Тимурович, «Лёгкий человек» не первый ваш спектакль-променад по Горькому. Минувшим летом в Лядском саду казанцы увидели спектакль-прогулку «Изергиль», премьера которой состоялась в Москве на фестивале «Горький+». Почему сейчас выбрали «Лёгкого человека»? У Горького 26 произведений с казанскими сюжетами и прототипами.

Радион Букаев: В этом рассказе автор и его герой Сашка целый день путешествуют по Казани. Мне показалось интересным, что всемирно известный писатель, живя в юности в Казани, гулял по этим улицам в районе Марусовки (находилась между современными ул. Пушкина и Щапова), работал в пекарне Деренкова, где сейчас находится музей, по утрам разносил булочки в Родионовский институт благородных девиц (сейчас там Суворовское училище).

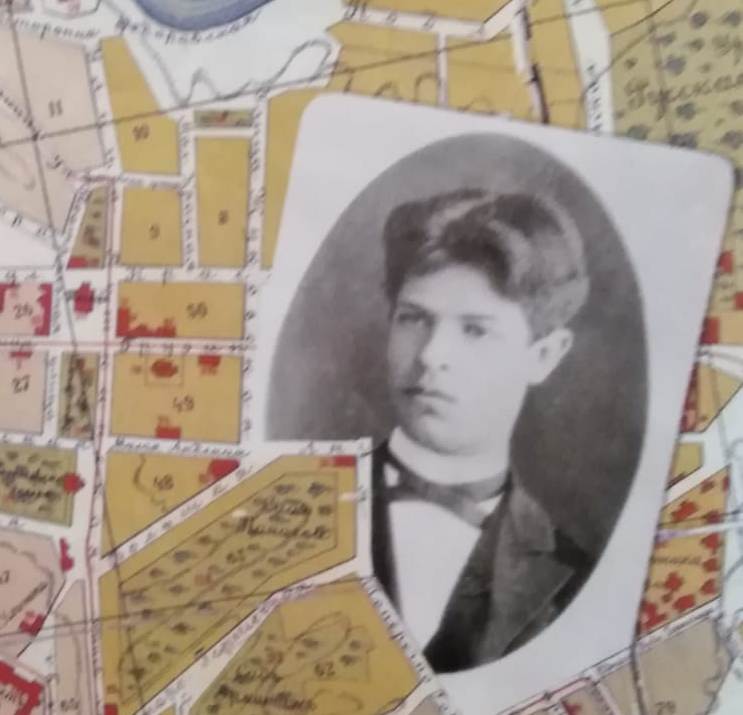

Спектакль заканчивается экскурсией в музее Горького и Шаляпина. В его экспозиции отражена биография Гурия Плетнёва - друга Горького, ставшего прототипом главного героя рассказа Сашки. Видишь на фото человека, который только что звучал в спектакле, и переносишься в Казань XIX века - в ту эпоху.

- Сашка - человек увлекающийся, весёлый, легко общается с людьми, так же легко играя их судьбами. То есть отрицательный герой?

- Если подойти к этому вопросу философски, то не бывает людей хороших и плохих - бывают разные, ведь мы в многообразном мире живём. Важно, что этот рассказ был написан в 1917 г. Гурий Плетнёв, черты которого взяты за основу персонажа рассказа, - революционер. В конце спектакля Сашка напевает «Вихри враждебные веют над нами…».

Лихость Сашки, его общение с идущими людьми создаёт особую атмосферу. Вокруг много тяжеловесных шумов - 100 лет назад были телеги, лошади, сейчас проезжают машины, автобусы. На этом фоне лёгкий человек несётся по городу, перепрыгивая через лужи…

Спектакль ли это? Кто-то скажет: нет, кто-то - да. Кому-то нужны занавес, рампа, зал. Для меня спектакль - некое погружение зрителя в историю, где есть человек, с которым что-то произошло. Эта история может длиться минуту, а может идти два дня.

Принимать решения

- Как случилась, что ваша творческая судьба связана с военной сферой? Окончили Казанское суворовское военное училище, учились в Московском военном университете, работали главным режиссёром Театра Защитника Отечества в Краснодаре.

- Я родился в обычной казанской семье. Рос в непростые 1990-е в микрорайоне «Вторые Горки». Перед поступлением в суворовское училище учился в музыкальной школе, играл в театральном кружке. В училище пошёл потому, что там была социальная лестница. То есть, поступив в это учебное заведение, подросток получал возможность реализоваться, а не просто сгинуть во дворах…

В училище сразу после поступления с нами провели психологическое тестирование на предмет профориентации. Военный психолог сказал, что я тяготею к гуманитарным наукам. Посоветовал мне обратить внимание на факультет культуры и журналистики военного вуза в Москве. И я уже с первого курса суворовского училища знал, куда мне идти. Кому-то посоветовали учиться на врача, кому-то на танкиста, артиллериста. Это не было приказом, только рекомендацией. Но я к ней прислушался, потому что всегда чувствовал тяготение к сцене, к зрелищным видам искусства. Осознав это, я не стал продлевать свои отношения с Вооружёнными Силами, перешёл в театр МГУ, а потом поступил в Щукинское училище.

Мне 47 лет, из них я только шесть лет был в Вооружённых Силах - и то учился, не служил. Поэтому не скажу, что военное образование определяет мою жизнь. Но армия научила меня очень важным вещам - принимать решения и быть терпеливым, что очень пригождается в театре.

- В Казанском ТЮЗе вы работаете с ноября 2020 г. Уже можно говорить о каких-то итогах?

- По сравнению с 2021 г. число зрителей выросло почти на 50%. В 2023 г. наши постановки увидели 100 тысяч человек. Семейная аудитория у нас сейчас гораздо больше.

Разница между репертуаром начала сезона 2020 -2021 гг. и тем, который есть сейчас, достаточно большая. Спектаклей-развлечений у нас сегодня нет. Мы не очень удобны, стараемся просвещать, ставить вопросы, показывать истории, которые предлагает время, чтобы зрители задумались, а не просто отдохнули. Эта традиция была заложена целой плеядой режиссёров. Так, бурные споры вызвала «Бесприданница» Островского, поставленная Марселем Салимжановым, возглавившим наш театр в 1964 г. Похожая реакция была на «Грозу» - спектакль, созданный Феликсом Григорьяном в 1970 г. Эту постановку даже пытались запретить. С приходом Бориса Цейтлина в 1987 г. у театра появилось своё лицо, он стал очень знаменит. Первым в Татарстане получил «Золотую маску» - в 1996 г. за спектакль «Буря» по Шекспиру.

Исторически так сложилось, что наш театр всегда вызывает споры, побуждает зрителя на диспут.

- В одной из премьер 2024 г. «Омут» по пьесе Ирины Васьковской угадывается «Гроза». Но в отличие от произведения Островского у вас судьба Катерины не так трагична. Почему появляются пьесы по мотивам классики? Мало достойной современной драматургии?

- Достойных произведений много. Есть несколько конкурсов современной драматургии, например, международные «Ремарка», «Действующие лица», независимый фестиваль драматургии «Любимовка». Представленные на этих конкурсах пьесы ставятся по всей стране.

Но во все времена авторы переосмысливали уже написанные ранее произведения. В XVIII в. Распе создал серию рассказов «Приключения барона Мюнхаузена». А в конце 1970-х Горин написал пьесу «Тот самый Мюнхаузен», осовременивая героя, максимально используя сюжетные линии, которые придумал не он. По этой пьесе Марк Захаров снял фильм. В XIX в. Коллоди в написал историю Пиноккио, а в XX в. Алексей Толстой - «Приключения Буратино».

- Считается, что Шекспир многие из своих произведений создал на основе уже существовавших раньше сюжетов.

- Потому что меняются эпохи, тип мышления. «Гроза» была написана в середине XIX в. И как объяснить современному человеку, что такое взаимоотношения Катерины с богом? Во времена Островского большинство людей верили, что есть душа, в то, что, покинув тело, она улетит либо в ад, либо в рай - если мы говорим про христианское сознание. Сейчас о наших взаимоотношениях с богом очень много версий.

Конечно, искусство должно на это реагировать. Драматургия тоже начала меняться, потому что человек вдруг понял, что он несовершенное существо, задумался, а есть ли на самом деле бог. Вся история XX в. - бесконечный поиск ответов на эти вопросы.

Кроме того, во времена Островского отношение к женщине было абсолютно иным. Развестись и уйти к другому значило покрыть себя позором на всю жизнь. Сейчас всё поменялось. Поэтому «Гроза» требует переосмысления.

Написанная в 2023 г. пьеса «Омут» - абсолютно самостоятельное произведение. Да, очень много взято из русской классики. Но это современная пьеса о том, как разные поколения влияют друг на друга.

Почти всё, что мы ставим, это современные пьесы. Сценарий «Книги силы» создан современным драматургом на основе сказок Тукая. «Счастливая Шарлотта» написана на основе сюжетных линий из Чехова (монолог гувернантки из «Вишневого сада»).

Пробовать бесконечно

- В 2020 г. в Казанском ТЮЗе не было спектаклей вне театрального пространства. Сейчас их достаточно много - есть даже постановки в трамвае. Это вызвано тем, что театр готовится к реконструкции, и какое-то время придётся выступать на других площадках?

- Мы не забываем про большую сцену, но стараемся расширять театральную среду. Конечно, сказывается и предстоящая реконструкция, и то, что мы стремимся сталкиваться с разной аудиторией, находить с ней диалог. Мы ведь театр юного зрителя. Нам надо искать современные способы взаимодействия с ним.

В мае представим спектакли-коллаборации с КФУ, направленные на то, чтобы привить детям любовь к учению. Первая постановка - спектакль-променад во дворике КФУ для детей начальной школы. Вторая - для подростков будет идти уже внутри университета.

В этом же месяце планируем представить аудиоспектакль в «Чаше» - в Центре семьи «Казань». Чтобы аудитория там поняла, что кроме смотровых площадок есть ещё и другой интересный мир. Так же, как спектакли в трамвае, это напоминание о том, что театры развиваются, а не просто сидят в коробке и играют спектакли для какой-то своей аудитории.

Мой принцип - не останавливаться, стараться пробовать бесконечно. Всё время бросаю себя в какое-то дискомфортное творческое поле. Я не боюсь остаться в рамках одной темы, одного мира, одних приёмов.

ДОСЬЕ

Радион БУКАЕВ родился в Казани в 1976 г. Окончил режиссёрский факультет Театрального института им. Щукина.

Работал главным режиссером драмтеатров в Ельце, в Краснодаре, в Магадане. В творческой биографии— театры Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Кемерова, Красноярска, Уфы, Томска, Минусинска, Лесосибирска, Абакана, Майкопа, Таганрога, Нижнего Тагила, Братска.