Аппетит приходит во время еды

В те годы каждый новый хоккейный сезон начинался в Москве — в других городах не было стадионов с искусственным льдом, даже открытых. Увертюрой всегда считался турнир на призы газеты «Советский спорт». К 1960 году он уже стал традиционным и продолжался ещё несколько десятилетий.

На стадии одной восьмой финала торпедовцы в дополнительное время вырвали победу у команды Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта — 4:3. На следующем этапе на последней минуте сумели провести решающую шайбу московским динамовцам — 2:1. В полуфинале переиграли столичный «Локомотив» — 6:3, а в финале не оставили никаких надежд московскому «Спартаку» — 5:1, который до этого превзошёл земляков-«армейцев» — 3:2. Это была серьёзная заявка «Торпедо» на место под солнцем в группе сильнейших. Реакция Аркадия Ивановича Чернышёва, в то время старшего тренера не только «Динамо», но и сборной страны, была соответствующей: «Мне нравится команда горьковского «Торпедо». И вовсе не потому, что я сам горьковчанин. В этом коллективе подкупает энергия, задор, воля к победе. Конечно, всех этих качеств недостаточно для успеха в таком соревновании, как первенство СССР, но нельзя забывать, что нынче торпедовцы подкрепляют свои достоинства опытом, помноженным на растущее мастерство. И та команда, которая не хочет считаться с этим, выходя на лёд против «Топердо», может поплатиться двумя очками».

И знаете, какая команда первой «поплатилась» за недооценку горьковчан? Московское «Динамо»! Причём не двумя очками, а возможностью вообще побороться за награды чемпионата страны.

Первенство оспаривали 19 команд, разбитые на две зоны. Для того чтобы продолжить борьбу за медали, нужно было войти в первую тройку. В группе, в которой выступали торпедовцы, требовалось разыграть четвертого лишнего: класс команд заметно разнился, и за три путёвки в финал спорили три московских гранда – «Крылья Советов», «Спартак», «Динамо» плюс «Торпедо».

Начало чемпионата для горьковчан получилось, мягко говоря, неважным — первый матч с «Крылышками» — 1:7, во втором туре — ничья со «Спартаком». Следующие четыре победы на выезде в Новосибирске и Новокузнецке прибавили очки, но в большей степени уверенность в собственные силы.

Важнейшим был второй матч со «Спартаком», который проходил накануне отъезда в США молодёжной сборной СССР, в которую включили торпедовскую тройку нападения Сахаровский — Чистовский — Халаичев и Коноваленко. А Богинова назначили одним из тренеров той команды. После общей установки, тренер попросил остаться уже пребывающих мыслями за океаном новоиспечённых сборников.

— Как настроение? — последовал богиновский вопрос.

— Боевое, — тут же выпалил самый реактивный из тройки Сахаровский. — А если честно, обидно будет травму получить и не поехать.

В ответ услышали:

— Забудьте о поездке. Вы должны сыграть в свою игру, выложиться до конца, показать класс. Ведь мне до самого последнего момента пришлось доказывать, что ваша тройка больше, чем кто-либо, достойна этой чести — представлять советский хоккей в столь ответственном турне. Всё поняли?

Как тут было не понять? К тому же ситуация в чемпионате заставляла обе команды идти ва-банк. Судя по всему, всё должно было решиться в дуэли двух лучших троек нападения — Чистовского и Старшинова с братьями Майоровыми. Но в том-то и дело, что «Торпедо» образца 1960-1961 годов было командой не только одной тройки. Когда что-то не ладилось в главном звене, инициативу брало на себя трио Игоря Шичкова.

И знаете, какая команда первой «поплатилась» за недооценку горьковчан? Московское «Динамо»! Причём не двумя очками, а возможностью вообще побороться за награды чемпионата страны.Не получалось у них — вперёд шло третье звено. А в обороне Коноваленко помогали умелые защитники — Владимир Солодов с Валерием Кормаковым и Вячеславом Жидковым. И торпедовцы выиграли более чем убедительно — 6:0.

«Силу горьковчан почувствовали тренеры ведущих команд. Прошлой весной, после сенсационного проигрыша ЦСКА торпедовцам, тренер «армейцев» А.Тарасов уверял: «Наше поражение – случайность». Нынче во время последнего матча со «Спартаком» он же говорил: «Торпедо» — твёрдый орешек. Чистовский — определённый кандидат в сборную. Коноваленко тоже хорош. Да и вообще горьковчане — это команда!" — писал «Советский спорт» 22 ноября 1960 года.

Но исход предварительного этапа должен был решиться во встрече с московским «Динамо» — только победитель попадал в финальную стадию и продолжал борьбу за медали.

Игра состоялась после новогодних праздников и американского турне молодёжной сборной. Горький вымер на те два часа. Похоже, даже городской транспорт перестал работать: все прильнули к телевизорам. Торпедовцы сдавали в тот вечер свой самый главный экзамен — называться классной командой. И получили максимально высокие баллы: они блестяще провели встречу и выстояли на последней минуте, ведя 2:1, когда с площадки удалили Бориса Немчинова, а динамовцы сняли вратаря.

В финальном турнире, который горьковчане начали с тремя очками в активе, взятыми у «Спартака», случалось всякое. Да то же сокрушительное поражение от ЦСКА 1:12 могло выбить из колеи кого угодно. Или проигрыш воскресенскому «Химику» 0:3, команде примерно того же уровня, матчи с которой почему-то во все времена «Торпедо» давались очень нелегко.

Перед тремя заключительными турами три команды сохраняли одинаковые шансы на медали — кроме горьковчан ещё «Локомотив» и «Крылья Советов». И «Торпедо» в заключительных матчах взяла максимум — шесть очков, а обе московские команды ни одного!

Судьба же серебряных медалей решалась в последней игре с «Крылышками». Ещё на разминке нельзя было не обратить внимания на категоричный призыв, начертанный на плакате аршинными буквами: «Торпедо»! Серебро — да! Бронза — нет!»

Ненасытные болельщики, похоже, не учитывали, с кем пришлось 16 февраля соперничать их любимцам. У москвичей что ни имя — звезда: олимпийские и мировые чемпионы Алексей Гурышев, Альфред Кучевский, Михаил Бычков, чемпионы СССР Владимир Гребенников, Виктор Пряжников, Юрий Цицинов… В «Торпедо» же — ни одного, кем можно было бы похвалиться. Но никакие авторитеты для горьковчан уже тогда не были преградой: робости перед ними не было никакой.

А тут ещё снег повалил нещадно, ветрило задул сильнейший. Вокруг все гадали, кому на руку непогода. Больше сходились, что хозяевам — они помоложе, понастырнее, хотя и уступали в технике большинству из московских асов.

Хозяева первыми открыли счёт. Но такое начало только подзадорило соперника, и ситуация быстро выравнялась. Но после двух периодов на табло горели цифры 3:1 в пользу «Торпедо».

В перерыве в раздевалке хозяев гробовое молчание. И тут вошёл Богинов: «Не смотрите на табло, нет 3:1. Вы должны начать с нуля. Надо играть так, чтобы нашим соперникам не хватало кислорода в нашей зоне, чтобы они на красной линии чувствовали, что дальше путь закрыт».

Москвичам-таки кислорода и не хватило. К концу матча они еле на коньках стояли. Позже Володя Солодов рассказывал мне про реакцию самого именитого из москвичей Гурышева на истерично болевшие трибуны: «Сам-то я слышать этого не мог, на льду не до того было. А ребята, кто ближе к скамейке «Крыльев» сидел, слышали Лёшкину реплику, обращённую к болельщикам: «Чего вы орёте? Выиграли уже ваши, выиграли!»

Итоговый счёт того матча 4:2. И серебряные медали заслуженно получили горьковчане. А ещё через месяц они смогли подтвердить, что вовсе не случайно стали вторыми в стране: «Торпедо» дошло ещё и до финала Кубка СССР, где уступило всё тому же ЦСКА в лужниковском дворце спорта.

Путь в сборную им был заказан

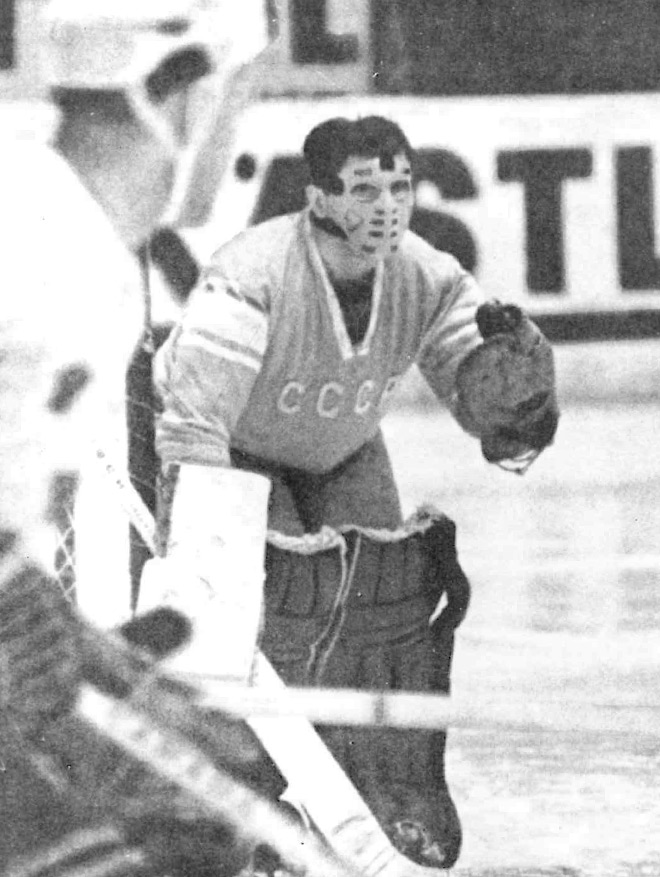

Виктор Коноваленко

Мне посчастливилось общаться едва ли не со всеми игроками той «серебряной» команды, а с некоторыми дружить не одно десятилетие, хотя нас разделяли время и расстояние. К сожалению, давненько не был в Нижнем, так что могу ошибиться, но из всех героев того, 1961-го торпедовского состава, похоже, в живых сегодня только Валерий Кормаков. Кстати, именно с ним несколько лет назад, когда исполнилось полвека того успеха, мы вспоминали события полувековой давности.

Разумеется, первым заговорили о Коноваленко. Но об этом классном мастере я поведал посетителям нашего портала всего месяц назад. Мог бы ещё много рассказывать об этом замечательном спортсмене и человеке. Но приведу лишь один пример, который характеризовал и самого Коноваленко, да и всех его товарищей по той серебряной команде.

Как известно, чтобы попасть в сборную в 60-е годы, да и много позже, надо было выступать за один из московских клубов, лучше за ЦСКА или «Динамо», потому что в этих командах работали и тренеры сборной. В этом случае заветный свитер с четырьмя буквами на груди «СССР» был тебе почти гарантирован. И зазывали в столицу горьковских игроков постоянно, сулили златые горы и золотые медали чемпионов мира.

Но на моей памяти только один из всех торпедовцев в 60-е годы поддался на уговоры и уехал под столичное динамовское крыло Аркадия Ивановича Чернышёва — Валерий Васильев. И на самом деле долгие годы после этого защищал цвета не только бело-голубых, но и национальной команды, стал двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира. Остался бы в Горьком — вряд ли достиг бы стольких почестей, званий и наград.

Примерно тогда же чуть было не отправился в столицу и Коноваленко, правда, уже успевший обзавестись олимпийским и мировыми титулами, — «Спартак» как раз возглавил кумир Виктора Всеволод Бобров, и именно он пригласил вратаря в красно-белый клуб.

«С одной стороны — Бобров. Не «Спартак» и не Москва. Именно Бобров. А с другой — всё родное и близкое, к чему прирос корнями: семья, клуб, автозавод, город… Словом я решился.

Когда играли в Москве, собирался подтвердить своё согласие на переход в присутствии представителей Всесоюзного совета ДСО профсоюзов. И здесь на моих глазах профсоюзное начальство не по-джентльменски обошлось с нашим уважаемым всеми начальником команды Мамулайшвили. Николай Нестерович… почувствовал, видно, неладное. А его грубо оттолкнули: «Не лезь в чужие дела!» Чтобы при мне так обращались с Нестерычем? Это всё равно, что отца родного обидели бы, а я промолчал. У меня будто пелена с глаз сошла. Тут же, не раздумывая, я порвал заявление и отказался от перехода».

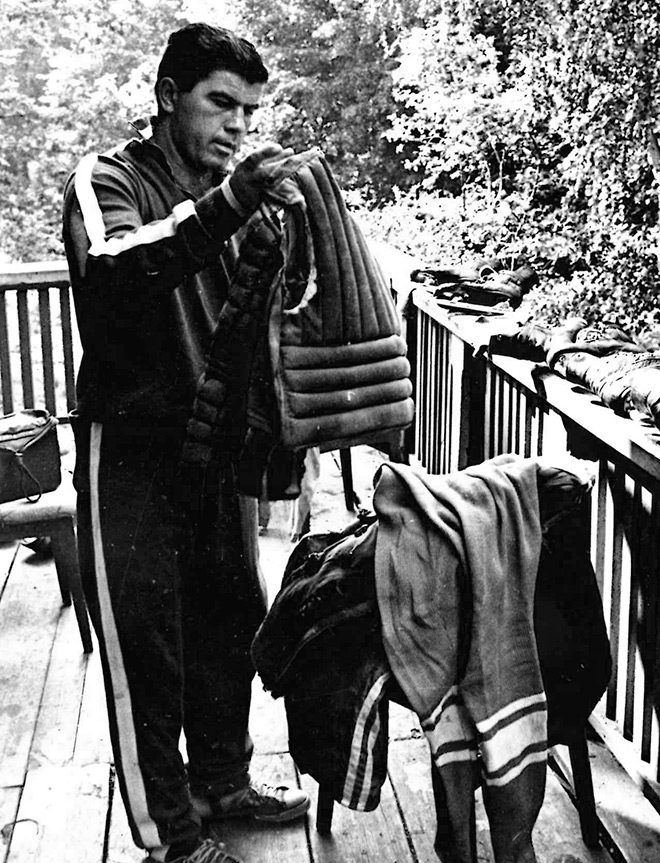

А вот очень похожая история с другим известным торпедовцем, но произошедшая десятью годами ранее, ещё до серебряного сезона. Услышал её из первых уст. Но вначале представлю своего тогдашнего собеседника. Володя Солодов — из тех, кто начинал играть в «Торпедо» ещё до Богинова, был первым полпредом горьковского хоккея в сборной СССР, участвовал в её самой первой поездке за океан в 1957 году, правда, на товарищеские матчи.

Примерно тогда же чуть было не отправился в столицу и Коноваленко, правда, уже успевший обзавестись олимпийским и мировыми титулами, — «Спартак» как раз возглавил кумир Виктора Всеволод Бобров, и именно он пригласил вратаря в красно-белый клуб.Той же осенью и на самых верхах профсоюзного спорта был решён вопрос о переходе молодого горьковского защитника в «Крылья Советов» — как никак действующий чемпион страны, его надо было укреплять. Никакие доводы не помогли, и игрок только уговаривал себя: значит, так надо, значит, так будет лучше. Не выдавая внешне гнетущего состояния, перетащил незатейливое барахлишко из торпедовской раздевалки в лужниковском Дворце спорта в соседнюю комнату, которую занимали «Крылышки». Горьковчане покатили на лёд, их время было тренироваться, а Солодов — на трибуну: его новая команда занималась следом.

— Перед началом «своей» тренировки решил задать вопрос старшему тренеру «Крылышек» Владимиру Кузьмичу Егорову, как мне быть с учёбой, ведь я был студентом горьковского политеха. В ответ услышал: «А это не моё дело. По мне хоть совсем не учись, главное – игра». Как думаешь, мог ли я после такого ответа оставаться в «Крыльях»? Тут же собрал вещички — и назад, к своим, горьковским. Те от радости чуть меня не задушили.

Солодов проиграл в «Торпедо» до 1967 года, не раз призывался во вторую сборную, дважды входил в число 33 лучших хоккеистов сезона, отыграл за родной клуб в чемпионатах более 350 матчей. А потом пошёл трудиться на родной завод сразу заместителем начальника цеха. И довольно быстро достиг высокого поста управляющего производством легковых автомобилей, читай: директором завода по изготовлению «Волг».

Вот только совсем ненамного пережил он Коноваленко. И на Старо-Автозаводском кладбище их могилы рядом — Коноваленко и Солодова.

Да и все три выдающихся игрока самого знаменитого торпедовского звена нападения нашли свой покой неподалеку. Первым из них не стало Льва Халаичева, между прочим, автора двух голов в ворота шведов в декабрьском матче 1961 года в Москве сборной СССР против шведов, когда горьковская тройка Сахаровский — Чистовский — Халаичев первый и единственный раз сыграла в полном составе за сборную СССР. Сборная тогда победила 2:1, и имя Халаичева навсегда осталось на скрижалях советского и российского хоккея.

Полтора года назад ушёл из жизни Роберт Сахаровский, который был самым результативным в том звене, однажды даже — в 1960-м стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР с 36 голами. Небольшого роста, быстрый, даже реактивный Роберт первым поспевал на выверенные передачи партнёров по тройке. Завершив карьеру, Сахаровский стал известным хоккейным арбитром, и пять раз входил в десятку сильнейших судей по итогам хоккейного сезона.

Всего на два месяца пережил своего товарища по тройке Игорь Чистовский, самый, наверное, талантливый из всех полевых торпедовских игроков того времени. Да и матчей за родной клуб провёл больше других — 435, и шайб забросил прилично — 172. А ещё одну в составе первой сборной СССР, за которую сыграл всего-то шесть раз, да и то в товарищеских матчах. Согласись он на уговоры перейти в любой из московских клубов, а его зазывали все, стал бы наверняка великим. Вот как оценивал своего товарища Коноваленко: «Игрок от бога. Как только его не называли, с кем только не сравнивали. Даже одно время иначе как «второй Бобров» и не говорили про Гулю. Уж и не припомню, откуда за ним эта кличка закрепилась: Гуля. Может быть от того, что буквально летал по площадке? А по характеру был мягок и добр? Не знаю. Но он был грозой для соперников. Даже в конце 60-х годов, когда Игорь уже и скорость потерял былую, и времени на площадке проводил меньше обычного, — при каждом его появлении на льду только и слышалось указание тренера соперничающей команды: «Всё внимание Чистовскому!»

Но центральный нападающий до конца остался верен родному «Торпедо», потому и в сборную на серьёзные соревнования его не призывали. Став тренером, отыскал в одной из команд «Золотой шайбы» будущих олимпийских чемпионов Владимира Ковина и Александра Скворцова. И ученики пошли дальше учителя, добились высоких титулов и званий. Несколько лет Чистовский возглавлял родной клуб, стал заслуженным тренером РСФСР.

В своей книге «Третий период» Коноваленко, говоря о родном клубе, сделал такой вывод: „Если можно говорить о характере команды, то он, наверное, был неуравновешенным. Больше, чем надо, подверженным настроению. В чём-то своевольным, строптивым. Но в иные моменты это была команда настоящих бойцов». От себя добавлю: как в 1961 году.

Виктор Коноваленко

Источник: «Чемпионат»