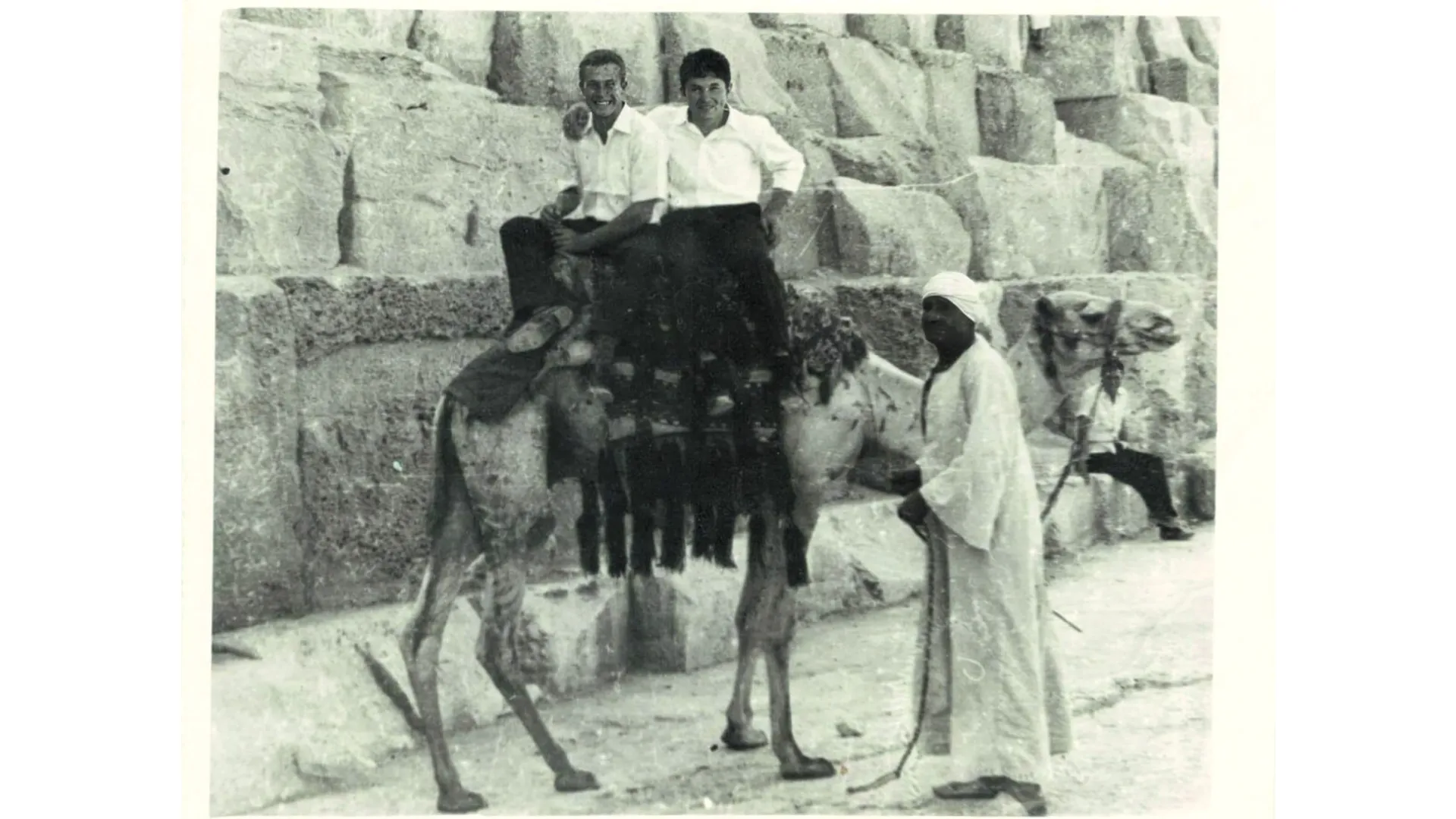

Советские солдаты на великих пирамидах. Египет, 1970 год. Степан Михайлович – на верблюде справа. Фото: предоставлено из личного архива Степана Плесовских

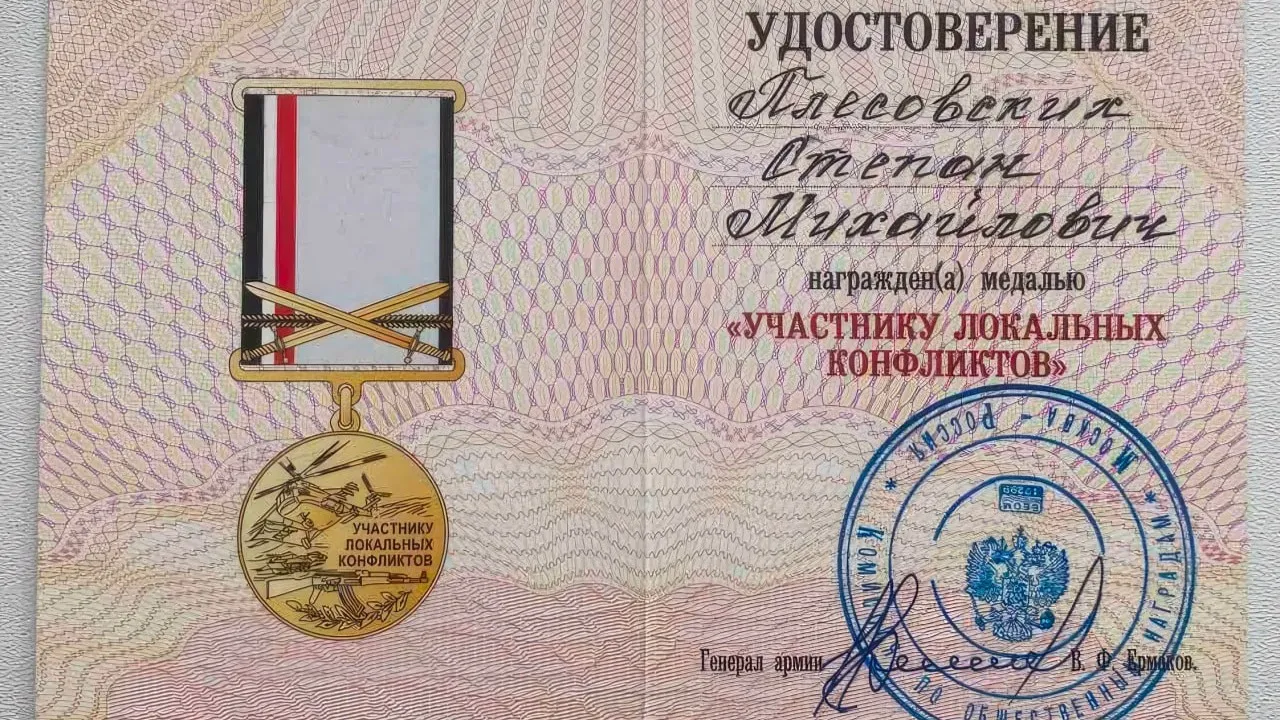

Лишь через восемнадцать лет после возвращения на Родину их признали участниками войны и даже выдали правительственные грамоты «За выполнение интернационального долга в Республике Афганистан». Хотя, где Афганистан и где… Египет.

Время для чтения ~ 20минут

Простой колхозный парень Стёпа Плесовских о древних пирамидах не помышлял. На его родине, в тюменской деревне Рудаково, пределом мечтаний любого мальчишки была авиация, но, окончив в 1968 году школу, он поступил в тюменское ГПТУ-7. Потом был призыв в Советскую армию, сержантская школа в подмосковной Электростали.

В ноябре 1969 года младший сержант Плесовских отбыл в Горький (Город Горький — сейчас Нижний Новгород. Имя писателя носил с октября 1932-го по октябрь 1990 года.) — крупный научно-промышленный центр Поволжья. Будь в мире поспокойнее, он так и служил бы в одной из местных частей ПВО. Но «чисто случайно» попал в 250-й ОРТЦ «Спецназ» — отдельный радиотехнический центр.

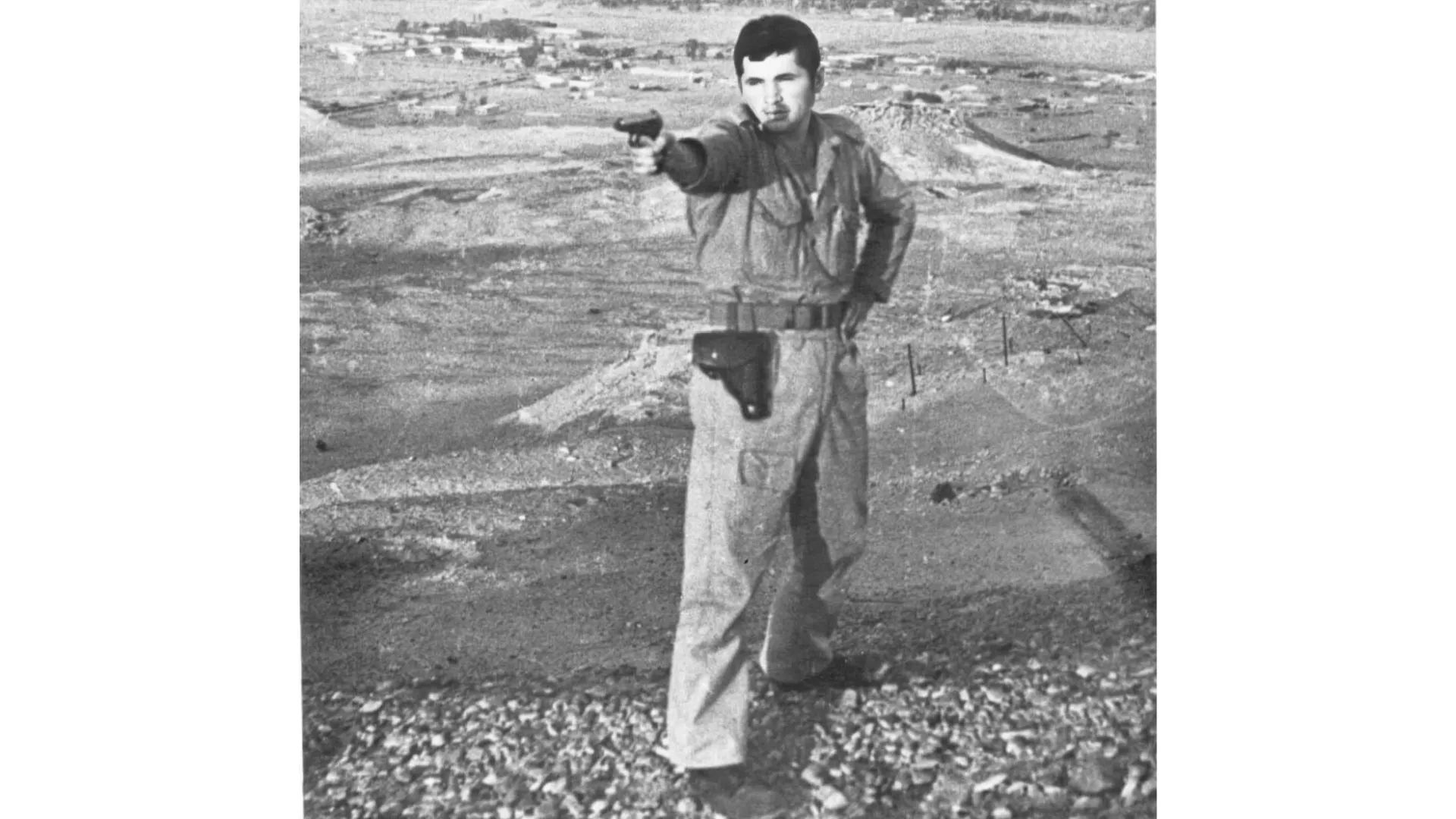

Младший сержант Степан Плесовских, 1970 год. Фото: предоставлено из личного архива Степана Плесовских

У этого центра интересная история. Осенью 1968 года его направили в Демократическую Республику Вьетнам. Предполагалось, что его бойцы прикроют небо Ханоя от налетов американской стратегической авиации. Однако операция «раскаты Грома», проводившаяся ВВС США с марта 1965 года, себя уже исчерпала. Потеряв в общей сложности около тысячи самолётов и вертолетов (данные о потерях разнятся), янки так и не смогли «вбомбить ДРВ в каменный век». Налеты прекратились, а 250-й ОРТЦ «Спецназ», доехав лишь до Приморья, отправился назад.

С августа 1969 года подразделение обеспечивало противовоздушную оборону Горьковской ГЭС, а в конце января 1970 года на утреннем построении личному составу объявили: «Готовимся к маршу!»

«Поехали на Кавказ, фараонов посмотрим!»

По официальной информации, ракетчикам предстояла командировка на учения «Кавказ», но «в народе» сразу поползли слухи, что ехать придется в Африку. Центр доформировали из частей, расположенных в разных городах — от Калуги и Орла до Верхнего Волочка, — и поменяли 52-летнего «пожилого» командира на «молодого» подполковника Исмакова. Он был младше предшественника ровно на десять лет.

Позже выяснилось: наши специалисты, в том числе и новый командир центра, с начала года изучали в Египте обстановку и подбирали позиции для развертывания систем ПВО.

А предыстория броска советских войск на север Африки такова. После поражения Египта в Шестидневной войне 1967 года под контролем (читай — оккупацией) Израиля оказался Синайский полуостров, Западный берег реки Иордан и Голанские высоты. Для египетского президента Насера, считавшегося лидером арабского мира, такое унижение было смерти подобно (причем в буквальном смысле, памятуя о восточных нравах). Поэтому боевые действия разной степени интенсивности за возвращение потерянных земель начались почти сразу после окончания неудачной войны.

Война на истощение

Египет сделал ставку на артиллерию и диверсантов, Израиль — на авианалеты. Начался вялотекущий египетско-израильский конфликт, получивший название «Война на истощение», и арабы в нем медленно, но верно проигрывали. Авторитет Насера падал и в арабском мире, и среди собственного населения. А когда начались израильские авианалеты на Каир, он обратился к правительству СССР, которое не могло позволить проиграть государству, напичканному советским вооружением. И вообще — Насер был нашим лучшим другом в тех краях, опорой социалистического лагеря, обласканным и награжденным.

Фото: предоставлено из личного архива Степана Плесовских

«Отберите орден у Насера. Не подходит к ордену Насер», — пел Владимир Высоцкий по поводу вручения египетскому другу Золотой звезды Героя Советского Союза. Так что ответ на просьбу об оказании военной помощи этой арабской стране был предсказуемым и скорым.

Лучше Хока!

В феврале 1970 года сформировали 18ДОН — 18-ю особую зенитную ракетную дивизию, на вооружении которой стояли сдвоенные установки ЗРК С-125 «Нева» (хотя на фото тех лет чаще видны С-75), ЗСУ «Шилка» и переносные ЗРК «Стрела-2». Удивительно, но по некоторым данным, именно из переносного зенитно-ракетного комплекса советским бойцом был сбит первый израильский самолет на египетском театре военных действий.

А едва ли не первым самолетом, сбитым в этом конфликте ракетой С-125 «Нева», стал… Ил-28 ВВС Египта. Вины наших военных в этом не было — египтяне заверили наших зенитчиков, что в зоне действия ракетной дивизии арабских самолетов нет, вот и поплатились за нерадивость. Они, кстати, очень легко отнеслись к этой потере и, по воспоминаниям ветеранов, восприняли ее как подтверждение высочайшей эффективности советских ПВО.

Все арабские офицеры и солдаты, а их было сотни, которые видели, как был сбит самолет, кричали: «Лучше Хока! Лучше Хока!» (Александр Филоник. «Тогда в Египте...» Издание 2001 года).

«Доктор, нас штормит»

– Хорошо помню, как 12–13 марта мы двумя эшелонами выехали из Горького и утром 16 марта прибыли в порт Феодосии, — рассказывает Степан Михайлович. — Стоит огромнейший сухогруз «Георгий Чичерин», только что спущенный на воду, но уже успевший сделать рейс в Египет с ракетчиками. Нас предупредили: советские деньги, фотографии, личные вещи не брать. Документы еще раньше забрали, а в Горьком перед выездом всех сфотографировали в гражданских костюмах.

Вечером прибывших пропустили через «загон» — ширму, где раздели догола. На выходе каждому — спортивное трико, которое пузырится на коленях, две белые рубашки, импортный костюм, туфли и демисезонное пальто. Солдатам — береты, офицерам и сверхсрочникам — шляпы (это вам вместо званий). И вперед, вдоль берега Крыма!

– В твиндеке (междупалубное пространство внутри корпуса грузового судна) буквой «П» были сварены трехъярусные нары, — вспоминает Степан Плесовских. — За бортом минус один градус, у нас в трюме плюс семь. В углу разрезанная продольно труба, над ней соски умывальников. Это же и писсуар. Наверху приварен металлический гальюн, в который выпускали только по пять человек. Пока первые пойдут, пока накурятся, покайфуют на свежем воздухе, остальные терпят, ждут своей очереди. А когда Босфор проходили, вообще никого наверх не выпускали…

– Камбуз рассчитан на 45 человек экипажа, а нас в трюме около трехсот! — разводит руками ветеран. — Поэтому горячее было только раз в сутки, и то без супа. Второе и чай.

А потом в Средиземном море начался шторм, и лоцман отказался при такой волне заводить в порт Александрии сухогруз в полтораста метров длиной, набитый военной техникой и солдатами. И эти бедные, не продутые солеными ветрами солдаты двое суток качались на рейде, как на качелях.

– Что там было, это просто ужас! — горько смеется Степан Михайлович. — Один лежит на нарах и стонет: «Доктора! Доктора!» А доктор, капитан Комиссаров, фронтовой врач, очень порядочный офицер, с соседних нар отвечает: «Иди ты… Мне тоже плохо. Я дал тебе таблетку, больше ничем помочь не могу».

Другие офицеры под шумок выменяли у экипажа на спирт места на раскладушках в каютах и смылись, а Комиссаров остался с личным составом. Фронтовик!

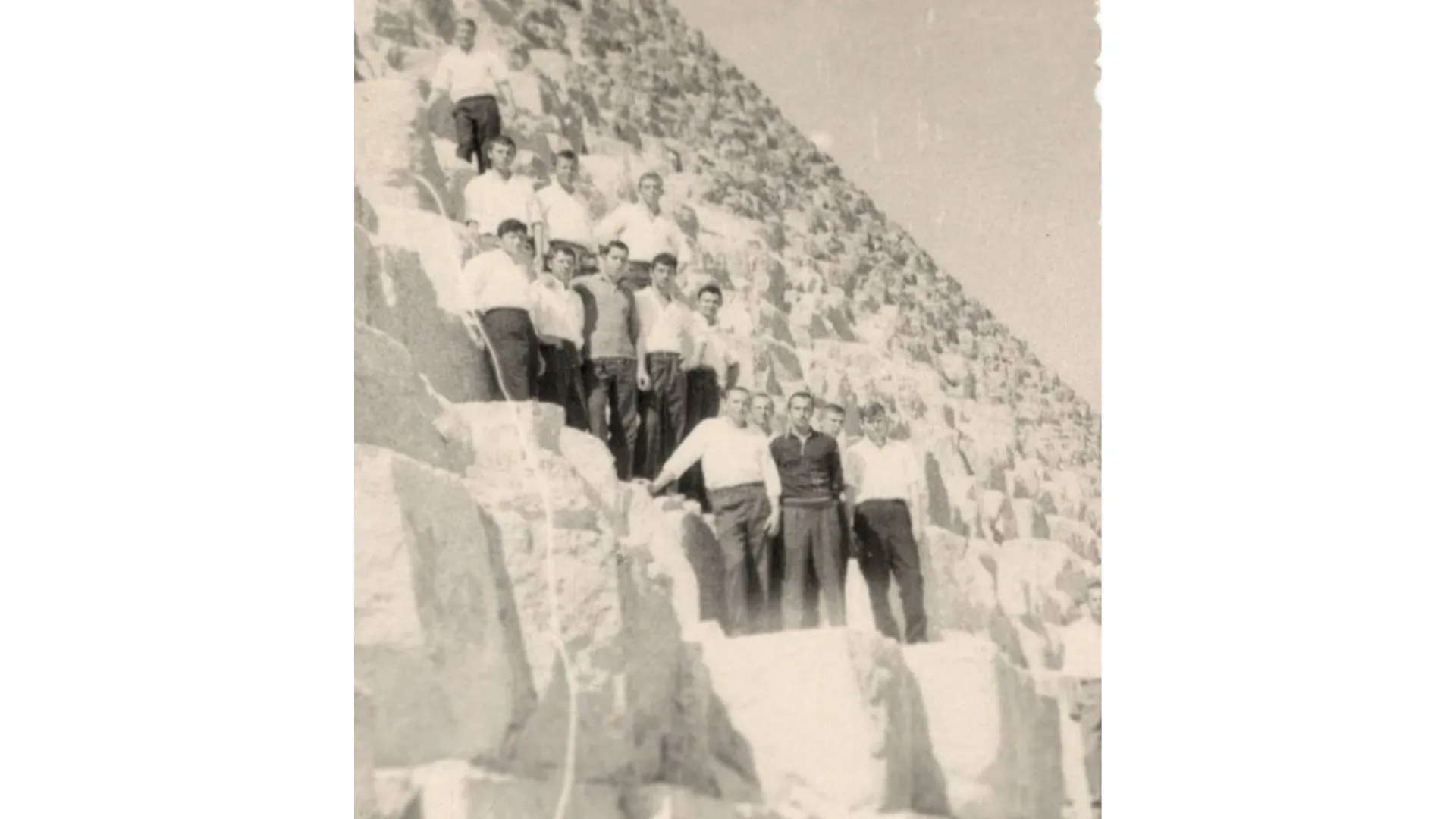

Советские солдаты на великих пирамидах. Египет, 1970 год. Фото: предоставлено из личного архива Степана Плесовских

Военспецы и оборванцы

Только к обеду 23 марта, по словам собеседника, раздвинулись верхние створки трюма, и измученные бойцы увидели африканское солнце. Тут же подали «бешеную лестницу» — трап с перилами, а уже на причале прозвучала команда: «Проходите в ангар!»

Там грудами лежала египетская военная форма песчаного цвета. У каждой кучи — табличка с ростовкой.

– Я подхожу к своей «170», но араб меня посылает к большим размерам и руками показывает: мол, постираешь, форма усядет, станет меньше, — с улыбкой вспоминает Плесовских. — Пошита она была, конечно, на скорую руку. Смотришь, ниточка торчит. А потянешь ее — пуговица отпадет. Сильнее дернешь — манжета отвалится, а потом и весь рукав. Через сутки мы все как оборванцы ходили.

Разгрузили аппаратуру, за день сформировали две армейские автоколонны, съели выданный суточный сухпай, которого молодому организму на один зубок, и ночью двинулись…

– В каждую машину посадили по одному солдату для сопровождения и приказали внимательно следить за грузом, потому что двигавшаяся раньше нас колонна ракетчиков в пути две машины с боеприпасами потеряла. Арабы умыкнули, — вновь смеется Степан Михайлович.

«Стоит гора Эль-Мокаттам. Теперь служить мы будем там…»

…Безжизненное горное плато на юго-востоке от Каира. Холмы Мокаттам. В трехстах метрах начинается частная застройка, вдали скрыта маревом пустынной жары столица Египта. В хорошую погоду видна стоящая на берегу Нила телевизионная башня. Здесь предстояло провести следующий год жизни специалистам центра.

Ведение радиопереговоров на русском языке было запрещено сразу, и радиовзвод Плесовских оказался не у дел. А так как большинство позиций, тем более бытовые условия, подготовлены не были, то радистам с первых дней пришлось не служить, а работать.

– Вкалывали как рабы на строительстве пирамид, — откровенничает ветеран. — До двух часов ночи работаешь, а в семь утра уже подъем. Потом начались дежурства сутки через сутки.

Всякие звания были запрещены — обращались друг к другу только по имени-отчеству. Впрочем, бойцы званий новых офицеров и так не знали. Отцов-командиров от других военнослужащих отличали по возрасту и кепке-картузу с околышем «как у Жириновского».

Жил весь рядовой и сержантский состав первое время в палатках. Днем они сильно нагревались под африканским солнцем, к тому же стояли на неровном месте, оттого спали наискосок — то ноги выше головы, то наоборот. Это уж кому как больше нравилось. Запросто можно было во сне получить по башке ногой товарища. Но случалось и похуже...

– У нас в Союзе на вооружении были карабины СКС, а в Египте выдали автоматы АКМ, — рассказывает Степан Михайлович. — Стоявший в наряде солдат баловался с оружием и случайно выстрелил…

А в расположении радиоцентра огромным штабелем 15 на 12 метров лежали различные боеприпасы. Из всей защиты — только масксеть. Автоматная пуля попала в снаряженную коробку крупнокалиберного зенитного пулемета.

– Я сам видел эти простреленные патроны, — говорит Плесовских. — Один пробит насквозь, второй задет по касательной, а у третьего вырван капсюль. В нем выгорел весь порох, но детонации не произошло.

Большой беды удалось избежать чудом. После этого ЧП все боеприпасы растащили по кунгам или попрятали в овраги, которыми была изрыта местность вокруг.

А 1 мая случилось новоселье — переехали в «цивильные» землянки, которые солдаты сразу прозвали «бунгало». Это новое «комфортабельное» жилье представляло собой вкопанный в землю сваренный железный каркас, обтянутый рубероидом и сверху засыпанный песком. Так прошел май, июнь, июль…

Участником войны Степана Михайловича (справа), как и его сослуживцев, признали не сразу. Награды он получил много лет спустя. Фото: предоставлено из личного архива Степана Плесовских

Фото: предоставлено из личного архива Степана Плесовских

Кто усердно трудится — тот хорошо отдыхает

– Мы долго ждали пополнение из Союза, а его все нет, — вспоминает ветеран. — Интересный факт, но мы получали советскую прессу в день ее выхода, после обеда. Газеты доставляли с Родины самолетами. В один из дней нам довелось читать правительственное опровержение на заявление США по поводу нашего участия в этой войне. Мол, все это ложь и провокация: советских военнослужащих в Египте нет. Между тем выяснилось, что наше пополнение задержали в Николаеве, а секретная аппаратура пришла вовремя, и на ней должен был кто-то работать.

– Приглашает меня командир и дает команду: «Назначаешься в расчет. Неделя тебе, чтобы научиться работать на этой аппаратуре», — улыбается Степан Михайлович.

Одна советская станция радиоразведки РСП-5 к этому времени была уже развернута в зоне Суэцкого канала. Это хоть и близко к противнику, опасно, но аппаратура ловила все в радиусе 360 градусов, и чтобы не отрабатывать дружественный фон, ее выдвинули далеко вперед. Теперь все, что ловится впереди в секторе 180 градусов, — противник. Получаемая информация незамедлительно отправлялась в Главное разведуправление.

– Мой первый выезд был на Аравийский полуостров, в Порт-Саид, как раз там я отметил свое двадцатилетие, — продолжает наш герой. — Командир попался хороший, он каждое утро распределял, кого на пульт, кого на дежурство, а остальных — в кузов и на море, купаться.

Обмен «любезностями»

С прибытием советских военных события на Аравийском полуострове развивались стремительно. 30 июня был сбит первый, считавшийся неуязвимым американский «Фантом». 18 июля наступил черный день для нас — во время воздушного налета погибли два расчета ЗРК. В конце июля (предположительно 31 июля) в одном воздушном бою израильтяне сбили сразу четыре МиГ-21 под управлением, по некоторым данным, советских летчиков. Есть серьезные основания предполагать, что со стороны арабов произошла утечка информации (очень мягко говоря) и наши «миги» попали в воздушную засаду. А уже 3 августа между Египтом и Израилем было заключено временное перемирие, неоднократно подливавшееся вплоть до возобновления активных боев в 1973 году.

Итого с 30 июня по 3 августа 1970 года советскими ракетчиками в небе африканской страны было сбито тринадцать израильских самолетов — ровно столько, сколько египтяне сбили за предыдущие два года войны. Израильтяне после этого еще летали, но высоко и далеко...

Домой с комфортом

А сержант Плесовских за свой африканский год службы проехал вдоль всей линии египетско-израильского конфликта: Исмаилия, Порт-Саид. В октябре добрались до Суэцкого залива и чуть-чуть не доехали до любимой русскими туристами Хургады. Побывали у здания Управления Суэцким каналом, насквозь прошитого израильскими НУРСами (десятилетия прошли, а привычка бить по гражданской инфраструктуре осталась). Новый, 1971 год ракетчики встретили на горьких озерах в Файиде, где 2 марта Степана освободили от дежурства, а уже в Международный женский праздник он был в порту Александрии.

Вот так спустя ровно год Степан Плесовских со своими товарищами вновь оказался на палубе теплохода. Обратно плыли уже с комфортом — в уютных каютах суперлайнера «Иван Франко» с кинотеатрами, ресторанами и кафе. И даже билеты на руки выдали!

– По возвращении на Родину с нас взяли подписку о неразглашении — она давно утратила силу, и пообещали предоставить отпуска. Был разговор и о наградах. Нам заявили, что из-за неправильно оформленных документов положенные ордена и медали мы получим позже, через военкоматы. «Награды всех найдут!» — успокоили тех, кто сомневался. До сих пор ищут.

От Полярной звезды до созвездия Южный Крест

После армии Степан Плесовских наконец исполнил мечту детства и поступил в Омское летно-техническое училище. Незадолго до выпуска встал вопрос о распределении.

Под Полярной звездой Степан Плесовских (первый справа) отлетал 38 лет. С коллегами у вертолёта Ми-8. Фото: предоставлено из личного архива Степана Плесовских

– Поедешь к себе домой, в Ишим, — заявили нашему герою.

– А я хочу на Север, — возразил новоиспеченный летчик.

– Ну тогда в Тобольск.

– Что ж это за Север? Я в Тазовский хочу.

– А в Тазовском мест нет.

Не было мест и в Салехарде, и в Надыме. А вот на Мысе Каменном были, только...

– Там пограничная зона, тебя туда не пустят, — ответили в отделе кадров. Но через четыре дня Плесовских принес погранпропуск и отправился к новой жизни в Заполярье.

Он отлетал под Полярной звездой 38 лет, освоив самолеты Ан-2 и Ту-134, а потом вертолет Ми-8. Общий налет летчика 1 класса Плесовских составил 17 583 часа — больше двух лет жизни! Если считать по старым нормативам, где 144 часа в небе приравнивались к году службы, то за его плечами около 120 лет летного стажа.

С Мыса Каменного Степан Михайлович перевелся в Надым, потом в Урай, после чего вновь вернулся в заполярный поселок на берегу Обской губы.

В Африку он тоже вернулся, отлетав под созвездием Южного Креста в неспокойном Кот-д’Ивуаре почти два года.

Но это уже совсем другая удивительная история...

Текст: Владимир Заводовский

Журнал «Северяне», № 2, 2024 г.